法令関連の調査・ 解説

審査要領 解説1 - 耐空類別N類について

審査要領 解説1

5-2-(3)a)、 5-5-(3)a)、 5-6-(3)a) に記述されている

「規則付属書第1において規定される耐空類別N類」って何?

審査要領の中身は、以下の場合の飛行についてであり、いずれも25Kg以上の無人航空機を飛行させる場合です。

5-2-(3)a):DID地区で、25Kg以上の無人航空機を飛行させる場合

5-5-(3)a):人又は物件から30m未満で、 25Kg以上の無人航空機を飛行させる場合

5-6-(3)a):イベント上空で、 25Kg以上の無人航空機を飛行させる場合

結論から言いますと、

「 25Kg以上の無人航空機には、大型の機体が有する耐空性能が要求される。」ということです。これは、25Kg以上の重さの航空機が無線操縦により自由に空を飛行するには、①機体の強度、②動力性能、③制御性能、④安全性等、高い運用限界が要求され、その要求事項が耐空類別(たいくうるいべつ)N類に含まれるということです。

以下耐空類別について記述します。

耐空類別とは、航空法によって航空機を使用可能な形態ごとに区分して、航空機の適正な使用を図るものです。航空機は、それぞれの運用形態に応じて、安全な航行に耐える性能を保証する為の飛行・強度・動力装置・装備・運用限界等の技術的要求事項が異なります。これら技術的要求事項が耐空類別の区分ごとに定められています。

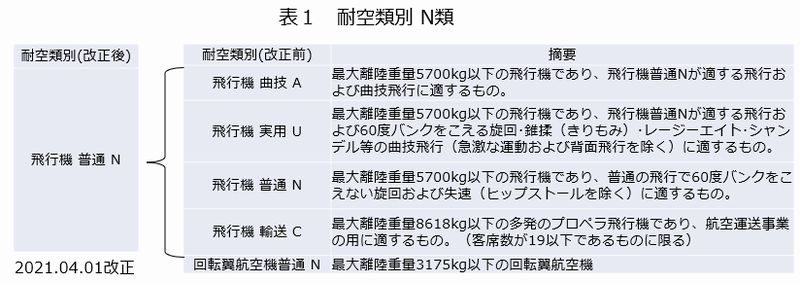

下記表1は、耐空類別N類を示しています。2021.04.01に航空法改正により、飛行機A,U,N,Cが飛行機普通Nにまとめられました。

摘要欄から見えてくることは、我々が普段“ドローン”と認識している機体より遥かに大きく重量がある航空機の部類ということです。「DID地区、人又は物件から30m未満、そして、イベント開催地の上空で飛行するには、まさに有人航空機レベルの信頼性が求められている。」ということです。

しかし、現在の法律、規則ではこうなるという分類であって、今後見直し、整備が行われる領域ではないでしょうか。

Wikipedia :耐空類別

また、表2は航空法施行規則附属書第 1 の内容(目次レベル)を示しています。

航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準について、記述されています。

表2も“有人航空機”を念頭に記述されており、無人航空機とは離れた内容のようでです。

詳細知りたい方は航空法施行規則附属書第1へ。

審査要領 解説2 - DALレベルとは?

審査要領 解説2

4-1-1(5)に出てくる「飛行のリスクに応じた DAL レベルに相当 する信頼性」って何?

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領から、(下線は当方が記入しています)

(5)自動操縦により飛行させることができる無人航空機の場合には、上記(1) ~(3)の規準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。

・自動操縦システム(自動操縦により飛行させるためのシステムをいう。以下 同じ。)により、安定した離陸及び着陸ができること。

・自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、 ホバリング(回転翼航空機に限る。)、下降等)ができること。

・あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等に おいて、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制 的に操作介入ができる設計であること。ただし、飛行中に不具合が発生した際 の対応も含め操作介入等を必要としない機能を有する設計であり、かつ、その 機能に関しては十分な信頼性(例:飛行のリスクに応じた DAL レベルに相当 する信頼性)を有することを製造者が証明できる場合はこの限りではない。

<下線部の言いたいこと>

下線部では、まず、「常時、不具合時には強制操作介入ができる設計であれ」と言っていますが、安全性評価プロセスで決定される開発保証レベル(DALレベル)を製造者が証明できるのであれば、「常時、不具合時には強制操作介入ができる設計である必要はない」と述べています。通常の航空機で採用されている安全認証レベルを踏まえて設計されており、それをメーカーが証明できるのであればという条件付きで不必要としています。

<DALレベルとは?>

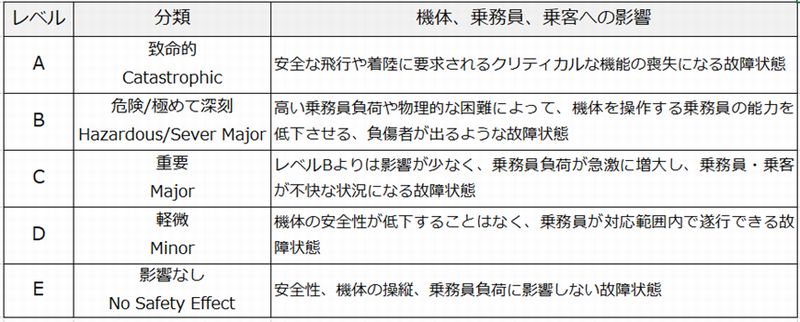

DAL(Development Assurance Level)は、航空機やシステムレベルでの潜在的な機能故障とその故障が航空機へ及ぼす影響度合に応じて、安全性評価プロセス(ARP4761)で決定される開発保証レベル(A~E)のこと。レベルは、下記表1に示す通り、致命的から影響なしまでの5レベルで定義されています。

表1 DAL(Development Assurance Level)の分類と影響

<参照資料>

・用語としてのDALレベルの説明 :民間航空機開発に適用される安全認証

・さらに知りたい方 :MRJ開発における取組

航空法 第134条の3第1項(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

以下の表は、航空法132条関連です。

| 条文番号 | 内容:以下の飛行をさせてはならない |

| 航空法第132条第1項第1号 | 航空法施行規則第236条:空港やヘリポートの周辺、地表又は水面から150m以上での飛行や緊急用務区域での飛行 |

| 航空法第132条第1項第2号 | 航空法施行規則第236条の2:国勢調査の結果による人口集中地域(DID)の上空での飛行 |

| 航空法第132条の2第1項第5号 | 夜間飛行 |

| 航空法第132条の2第1項第6号 | 目視外飛行 |

| 航空法第132条の2第1項第7号 | 人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行 |

| 航空法第132条の2第1項第8号 | 催しが行われている場所の上空での飛行 |

| 航空法第132条の2第1項第9号 | 危険物を輸送する飛行 |

| 航空法第132条の2第1項第10号 | 物件を投下する飛行 |

さて、ここで質問です。

対象になりません。

対象になります。国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、原子力事業所関連施設など周辺地域の上空を飛行禁止としています。施設内及びその周辺300メートル以内はすべてのドローン飛行が禁止されています。

100g未満の模型航空機を、空港等周辺で飛行させることや、高高度で飛行させることは、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、従前どおり航空法第134条の3の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性があります。

100g未満であれば、許可・承認なく何処でも飛行させることができると思っていませんでしたか?

以下に航空法 第134条の3第1項を示します。飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、100g未満の模型航空機も対象になります。

これからの法整備は、“産業用は積極的に利活用”できるように、“趣味域の野良ドローンには厳しく”進められて行くと思います。

| 条項番号 | 航空法 第134条の3第1項 |

|---|---|

| 内 容 | 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。 |

それでは、航空法 第134条の3第1項に示す子“飛行に影響を及ぼすおそれのある行為”とは、どんな事をいうのでしょうか?

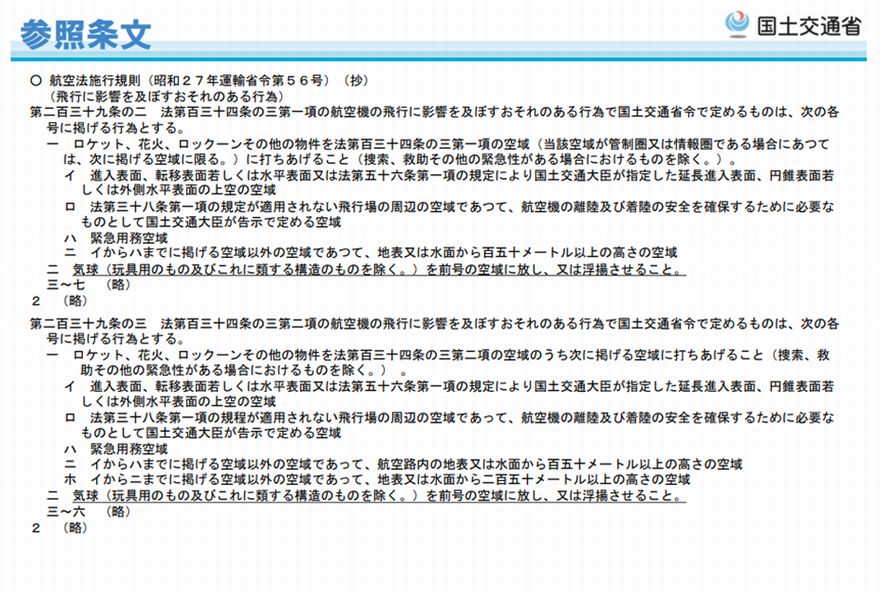

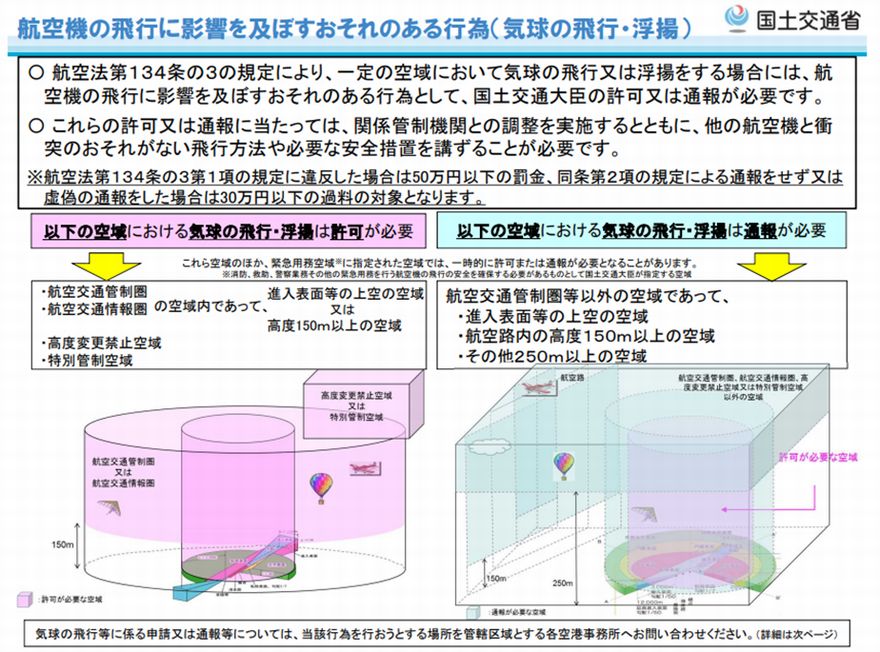

以下に国交省が示している航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する資料を示します。

主に気球に関する内容になっています。違反した場合、罰金・過料の対象になっています。

出典先は、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為

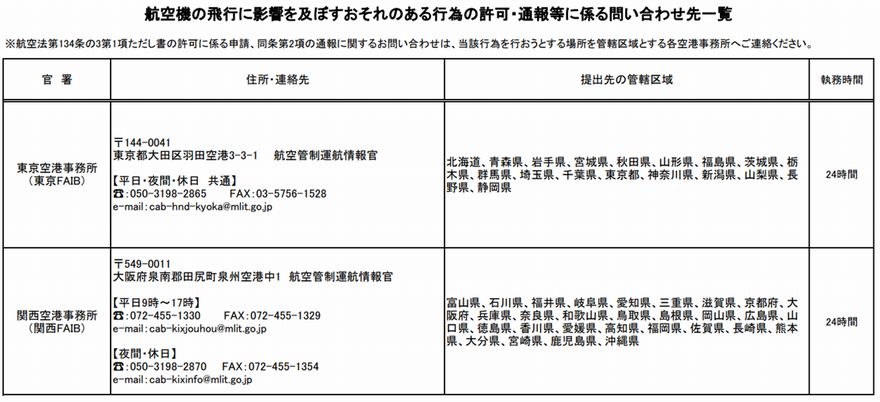

以下、航空法 第134条の3第2項を示します。通報義務に関する内容です。合わせて通報先も示しておきます。

| 条項番号 | 航空法 第134条の3第2項 |

|---|---|

| 内 容 | 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 |

参照条文として、航空法施行規則を示します。

航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、航空機の離着陸時に進入する空域や上空又は150m以上の空域において、ロケット、花火、ロックーン、そして気球をあげる行為と規定しています。

ロックーン(英:Rockoon)とは、Wkipediaによると、「気球による空中発射ロケットであり、名称は rocket と baloon に由来し、主に観測ロケットや技術試験ロケットの打ち上げ方式として用いられる。 」とあります。